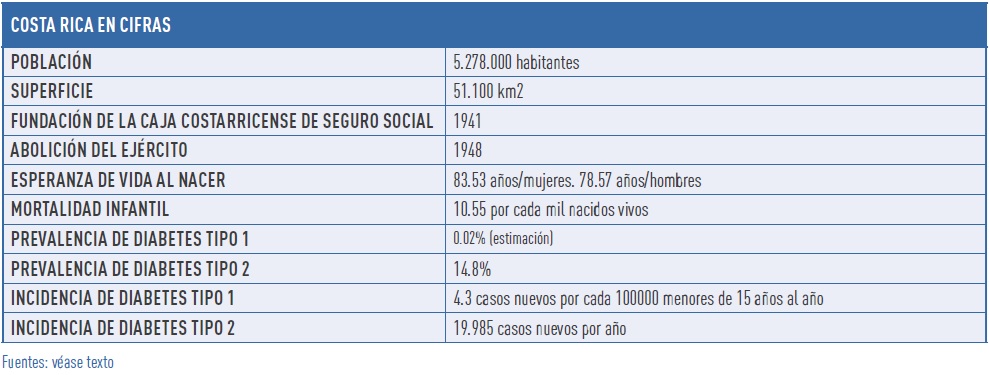

Costa Rica está ubicado en Centroamérica, al norte limita con Nicaragua y al sur con Panamá. Está bañada por dos océanos: al este por el Atlántico y al oeste por el Pacífico. Su territorio ocupa 51.100 km2 y su ubicación geográfica le concede sólo dos estaciones o épocas: seca y lluviosa. La capital es San José, que se ubica en la meseta central del país; la población estimada para 2025 es de 5.278.000 habitantes. Su geografía incluye cuadro cordilleras, cerros que rozan los 4.000 metros de altura y varios volcanes, algunos activos como el volcán Poás. Es uno de los 25 países más biodiversos del Mundo, se estima que el 6% de las especies conocidas habitan en este país. El sector servicios es el más importante de la economía costarricense. Costa Rica es una República presidencialista y es considerada una de las democracias más sólidas de la región. Se convirtió en 1948 en el primer país del mundo en abolir el ejército (1).

La esperanza de vida al nacer es de 83.53 años para las mujeres y 78.57 para los hombres, igual al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la tasa de mortalidad infantil es de 10.55 por cada mil nacidos vivos (2).

Atención sanitaria para todos

Inspirados en la encíclica papal Rerum Novarum (1891), diversos sectores con beligerancia política promueven por primera vez en 1907 un proyecto de ley donde el dueño del establecimiento debería indemnizar a un trabajador en caso de accidente. El primer Banco de Seguros aparece en 1925, un monopolio estatal que atendía exclusivamente accidentes del trabajo (3).

En 1941 se aprueba en la Asamblea Legislativa la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que desde entonces tiene a su cargo la atención sanitaria en todo el país. Se instaura un sistema solidario tripartito, cuya financiación depende de los aportes regulares y en diferentes proporciones del Estado, el patrono y el trabajador. Sin embargo, el objetivo de una cobertura universal en salud está lejos de ser una realidad. Los servicios de salud se fueron expandiendo por todo el país, se construyeron hospitales nacionales para la atención de pacientes de alta complejidad, hospitales especializados (pediátrico, gineco-obstétrico, geriátrico, psiquiátrico y de rehabilitación), hospitales regionales, hospitales periféricos, clínicas periféricas y equipos básicos de atención integral de salud (EBAIS), pero actualmente alrededor del 40% de la actividad económica está en el sector informal. Aunque estas personas no cotizan para su seguro de salud, en caso de enfermedad grave se les atiende sin ninguna restricción en los servicios de urgencias. Sin embargo, no están realizando aporte alguno para acceder a una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la CCSS (4). Cada hospital nacional brinda atención médica a un área geográfica específica del país (que no coincide con la organización territorial por provincias) que se denomina área de atracción.

A diferencia de muchas naciones latinoamericanas, en la actualidad en Costa Rica el Ministerio de Salud no brinda atención médica directa. Su rol es más de índole preventivo y se le considera el ente rector de la salud costarricense.

Situación actual de la diabetes en Costa Rica

Según la recién publicada edición del Atlas de Diabetes de la International Diabetes Federation (IDF), Costa Rica tiene en la actualidad 375.700 adultos (20 a 79 años) con diabetes tipo tipo 2 (DM2) para una prevalencia de 10% y un 26.4% de personas viviendo con diabetes, pero sin un diagnóstico preciso de su enfermedad. Además, viven en este país 4.772 personas con tipo 1 (DM1) y la prevalencia de prediabetes (IGT, diagnóstico con test postcarga de glucosa) es de un 10.9% (5).

Las estimaciones locales realizadas por la CCSS en la Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular son menos optimistas; para el 2018 la prevalencia de DM2 era del 12.7%, en 2023 alcanzó un 14.8%. Cada año se diagnostican en promedio 19.985 casos nuevos de diabetes, para una media de 2 casos nuevos por hora (6).

Las estadísticas sobre DM1 generadas por el Hospital Nacional de Niños (HNN) no son tan recientes. En la última década del siglo anterior, se estableció que la incidencia de DM1 en Costa Rica era de 3.14 casos nuevos por cada 100.000 menores de 15 años al año. En el año 2014 se determinó que la incidencia de DM1 había ascendido a 4.3 casos nuevos por cada 100.000 menores de 15 años al año y por primera vez se dimensionaron las alarmantes cifras de incidencia de DM2 en niños y adolescentes: 5.3 casos nuevos por cada 100.000 menores de 15 años al año. La prevalencia de DM1 ha sido estimada en un 0.02% (7).

Atención de las personas con diabetes en la CCSS

Es difícil establecer con precisión qué proporción de pacientes con diabetes es atendida en los servicios públicos de salud que brinda la CCSS. Algunos llevan un control exclusivo en el ámbito de la medicina privada, pero una proporción no despreciable tiene una atención mixta: pública y privada. Asisten a ambas instancias y los servicios que reciben en cada una de ellas se complementa, a manera de ejemplo: los exámenes de laboratorio periódicos se realizan en la CCSS, los medicamentos para la diabetes se adquieren de forma privada, pero la medicación para la dislipemia y la hipertensión arterial los prescribe un médico de la sanidad pública. Hay que señalar, además, que el arribo y expansión de compañías transnacionales en el país en los últimos 15 años ha incrementado el acceso a seguros privados de salud en apego a la normativa organizacional de estas empresas.

ES DIFÍCIL ESTABLECER CON PRECISIÓN QUÉ PROPORCIÓN DE PACIENTES CON DIABETES ES ATENDIDA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD QUE BRINDA LA CCSS

Como todo sistema sanitario, los servicios de salud de la CCSS están sometidos a una presión asistencial brutal. En atención primaria (EBAIS) se atiende al menos a un 70% de la población con DM2; en esta instancia las citas suelen ser cada tres, cuatro o seis meses según el control metabólico del paciente y casi sin excepción la consulta médica la brinda un médico general. Una vez el paciente se enrola en el formato de “control de paciente con patología crónica” su atención está garantizada. El segundo nivel de atención (clínicas periféricas, hospitales regionales) está a cargo de un grupo que oscila entre 20 y 25% de la población con diabetes; las consultas varían también en su periodicidad y los pacientes pueden ser atendidos por médicos generales, médicos de familia, internistas, geriatras y ocasionalmente por endocrinólogos.

El tercer nivel de atención reside en los hospitales nacionales y recae exclusivamente en los médicos especialistas. Aquí se atiende al 5% de los pacientes con diabetes, la mayoría con complicaciones microvasculares, amputaciones, antecedentes de enfermedad coronaria o cerebrovascular y otras comorbilidades; además reciben atención especializada los pacientes con DM1 (el Hospital Nacional de Niños los atiende hasta los 15 años) en el servicio de endocrinología pediátrica. Han existido iniciativas para generar reglas nacionales que delimiten en qué nivel de atención deben recibir su control rutinario los pacientes con diabetes considerando sus comorbilidades y retos terapéuticos, pero a lo largo de los años cada servicio u hospital ha utilizado las suyas propias.

Tratamiento de la diabetes

La atención médica está complementada por nutricionistas y enfermeras educadoras en diabetes en los hospitales nacionales y en el HNN. Aunque de diversa adscripción y conformación, varios hospitales cuentan con clínicas específicas para la atención del pie diabético.

En el HNN se dispone de sensores continuos de glucosa, bombas de insulina (en la actualidad unos diez a quince pacientes) y análogos de insulina basales y prandiales. Aunque su uso está restringido, cada vez mayor cantidad de pacientes tiene acceso a esta tecnología. Algunos hospitales nacionales y regionales han iniciado programas piloto con sensores de glucosa y bombas de insulina con el objetivo de expandir estos beneficios a pacientes adultos con diabetes de difícil manejo. Todos los pacientes con DM1, las pacientes embarazadas con diabetes y algunas personas con DM2 pueden acceder a glucómetros, pero la cantidad de glucocintas mensuales es limitada. El HNN disponía de glucagón de aplicación subcutánea, la salida del país del laboratorio fabricante interrumpió su uso.

La CCSS cuenta con los siguientes tratamientos farmacológicos para la diabetes: metformina, glibenclamida, gliclazida, insulina NPH, insulina cristalina y análogos de insulina basal y prandial (usualmente insulina glargina U100 e insulina lispro). Bajo solicitud especial del especialista tratante, la dapagliflozina puede emplearse para el abordaje de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida y la enfermedad renal crónica en pacientes con y sin diabetes.

A nivel privado se cuenta con una amplia gama de opciones de tratamiento para la diabetes, pero no están disponibles: pioglitazona, alogliptina, ertugliflozina, insulina regular U500, insulina aspart ultrarrápida, insulina lispro ultrarápida, insulina icodec, premezcla de insulina degludec/liraglutida, semaglutida de administración oral ni tirzepatida.

Costa Rica no cuenta con estudios a gran escala que valoren la calidad del control metabólico en los pacientes con diabetes ni sus potenciales complicaciones micro o macrovasculares. En estudios piloto no publicados se demostró que la calidad de control, valorado mediante hemoglobina glicosilada, era igual entre atención primaria y especialistas; esto no resultó sorpresivo considerando que ambos grupos de médicos cuentan con el mismo arsenal terapéutico en la CCSS y los especialistas teóricamente tratan a los pacientes de mayor complejidad.

El registro DISCOVER valoró las motivaciones de los médicos en Costa Rica para avanzar de monoterapia a tratamiento combinado en pacientes con DM2 no controlados; se incluyeron 127 pacientes, todos tratados en el ámbito privado. La edad promedio fue de 57 años y 56.7% eran además hipertensos. El 65.6% tenía hemoglobina glicosilada A1c por encima de 7%, el 84.7% un colesterol LDL superior a 70 mg/dl (8).

Retos en la atención de la diabetes

En años recientes y agravado por la pandemia del COVID-19 la atención que reciben los pacientes en los hospitales nacionales dista mucho de ser la óptima. Los servicios están colapsados, las citas de los pacientes para una primera atención con un especialista pueden prolongarse meses y el arsenal de tratamientos disponibles en la CCSS incluye fármacos genéricos sin bioequivalencia, además estos recursos precisan de una ampliación acorde a los niveles de evidencia científica actual.

Esta dinámica regresiva ha impulsado a muchos médicos especialistas a optar por renunciar a la CCSS para dedicarse al ejercicio exclusivo de la medicina privada. Este fenómeno agravará las listas de espera y tendrá un impacto profundo a mediano y largo plazo en la formación de nuevos especialistas.

Cualquier atención médica realizada en un recinto de la CCSS se registra digitalmente en un expediente electrónico denominado expediente digital único en salud (EDUS). Esta herramienta debería permitir conocer a profundidad la situación de la atención sanitaria de las personas con diabetes en el país, la periodicidad de sus consultas, el estado de sus órganos diana, la calidad de su control metabólico y sus tratamientos. Este diagnóstico situacional permitiría tomar acciones basadas en datos reales y dirigir la atención de esta enfermedad con una visión país desde un ámbito objetivo y concreto.

Conclusiones

Los costarricenses consideramos a la CCSS como el pilar fundamental de la paz social del país. En la actualidad, la institución enfrenta inmensos retos para transformarse en un prestador de servicios moderno y eficiente. Estos cambios deben incluir la manera en que enfrentamos a las enfermedades crónicas no trasmisibles, en particular a la diabetes.

Bibliografía

- Expansión [sede web]. España: datosmacro.expansion.com; 2025 [acceso 1 de junio de 2025]. Costa Rica: Economía y demografía; [aproximadamente 4 pantallas]. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/paises/costa-rica

- INEC [sede web]. Costa Rica: inec.cr; 2025 [acceso 25 de mayo de 2025]. Esperanza de vida al nacer; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: https://inec.cr/indicadores/esperanza-vida-al-nacer

- Carro-Hernández M, Espinoza-Carro G. La historia de la seguridad social en Costa Rica. Revista Judicial.2016;119:221-236

- Delfino [sede web]. Costa Rica: Delfino.cr; 2023 [actualizado 24 de noviembre de 2023; acceso 25 de mayo de 2025]. Colegio de Ciencias Económicas identificó ramas en las cuales la informalidad supera la mitad de la población empleada; [aproximadamente 2 pantallas]. Disponible en: https://delfino.cr/2023/11/economistas-llaman-la-atencion-sobre-alta-informalidad-en-siete-ramas-de-actividad

- Magliano DJ, Boyko EJ. IDF Diabetes Atlas 11th Edition [monografía en Internet]. Bruselas: International Diabetes Federation; 2025 [acceso 25 de mayo de 2025]. Disponible en: https://diabetesatlas.org

- Caja Costarricense de Seguro Social [sede web]. Costa Rica: ccss.sa.cr; 2024 [actualizado 14 de noviembre de 2024; acceso 25 de mayo de 2025]. Cada hora se detectan dos personas con diabetes en Costa Rica; [aproximadamente 3 pantallas]. Disponible en: https://www.ccss.sa.cr/noticia?v=100832110844

- Hasbum-Fernández B. Epidemiología de la diabetes tipo 1 y tipo 2 en Costa Rica. Av Diabetol 2010;26:91-94

- Chen-Ku CH, Grimaldo de Sucre P, Vinocour M, et al. Cureus. 2021 Jun 30;13(6):e16060