Cuando hablamos de diabetes mellitus, concretamente de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), debemos tener presente que se trata de una enfermedad compleja, donde factores genéticos y ambientales interaccionan entre ellos y pueden promover el desarrollo de otra patología: la obesidad. Además, a medida que el índice de masa corporal aumenta el riesgo de padecer DM2 también lo hace. Es decir, ambas patologías se retroalimentan, dificultando su control.

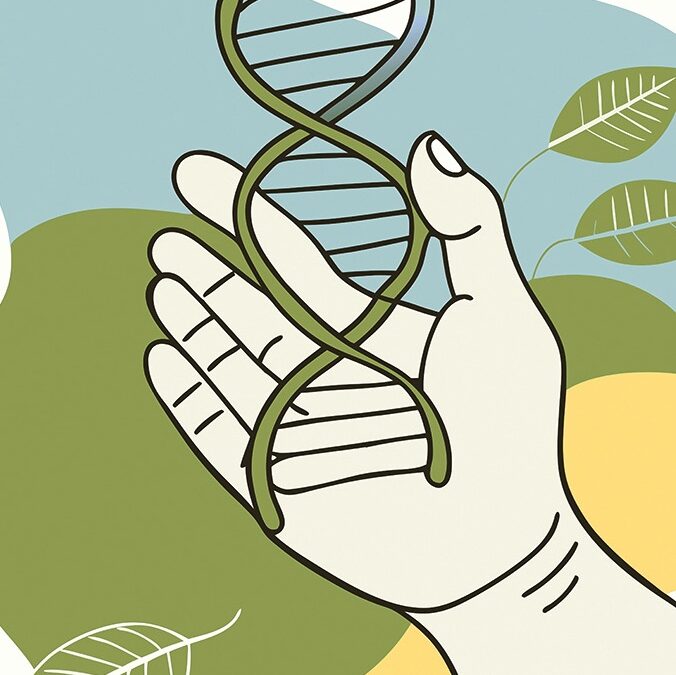

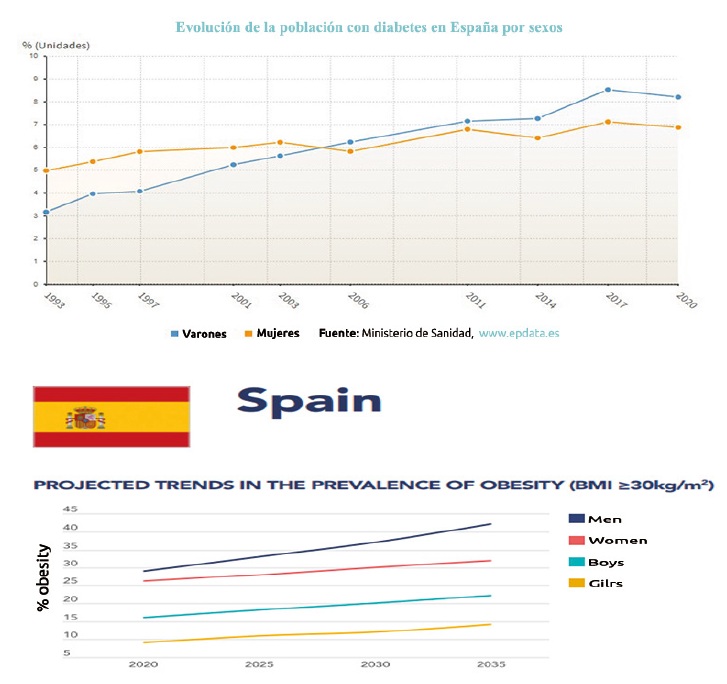

En las últimas décadas se ha visto un incremento en paralelo de la prevalencia de ambas patologías. A nivel mundial y en todos los grupos de edad, incluidos niños y adolescentes. Este dato no nos sorprende si tenemos en cuenta que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar DM2 es el aumento de grasa abdominal.

Entonces ¿por qué es un factor de riesgo? La respuesta corta seria que esta grasa abdominal dificulta que el cuerpo utilice la insulina para convertir la glucosa en energía.

¿Os ha sabido a poco? Veamos una explicación más detallada. Este exceso de grasa abdominal y visceral libera ácidos grasos al torrente sanguíneo, lo que altera el perfil lipídico y favorece la instauración de depósitos de grasa en sitos donde no debería haber como órganos vitales, induce a una disminución de liberación de insulina e interfiere en la señalización de esta en los tejidos, lo que termina provocando una resistencia a la misma. Por si no fuera poco, también incrementa los factores que inducen a la inflamación causando un mal funcionamiento general o aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En 2023 la Organización Mundial de la Salud publicó un informe titulado “Atlas Mundial de la Obesidad” donde se estiman las prevalencias futuras de sobrepeso y obesidad alrededor de todo el mundo. Según estos estudios todos los países se ven afectados por la obesidad haciendo hincapié en que los países con una renta menor serán los más afectados. Según los datos publicados estiman que en el 2035 más de 4.000 millones de personas alrededor del mundo podrán estar afectadas por la obesidad frente a las 2.600 millones que había en 2020. Esto supone incrementar el porcentaje de población afectada del 38% a más del 50% de la población mundial (quedando excluidos menores de 5 años).

En España se prevé que un 37% de la población adulta tendrá un diagnóstico de obesidad en 2035.

No nos debe extrañar, una vez vista la relación y coexistencia de ambas patologías, que algunos investigadores ya se refieran a ellas como diabesidad.

Si echamos un vistazo a las guías sobre el manejo de la diabetes todas coinciden en una cosa: el primer paso siempre es la modificación del estilo de vida abordando principalmente medidas higiénico dietéticas y actividad física.

Si además tenemos en cuenta que el cribado para la detección de esta patología empieza alrededor de los 35 años, deducimos fácilmente que los hábitos que pretendemos modificar están muy arraigados y por lo que va a suponer un mayor esfuerzo para la persona afectada.

Es aquí donde entra en juego lo que se llama “entrevista motivacional”.

William R. Miller y Stephen Rollnick la definieron en su libro como “un método de comunicación colaborativo y orientado a objetivos con especial atención al lenguaje del cambio. Diseñada para fortalecer la motivación de un individuo y el movimiento hacia un objetivo específico al obtener y explorar el propio argumento de la persona para el cambio dentro de una atmósfera de aceptación y compasión”.

De forma más sencilla, se trata de un método de comunicación orientado a los objetivos y/o metas de la propia persona, con la finalidad de encontrar su propia motivación para el cambio. Mucho mejor así ¿verdad?

La entrevista motivacional ha demostrado ser efectiva para mejorar el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 y para disminuir el valor de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en adolescentes. También ha demostrado ser efectiva como complemento a la educación terapéutica para promover cambios en el estilo de vida.

Muchas veces hablamos de peso como si fuera solo una cifra, pero los números en la báscula no lo cuentan todo. Hay una historia más profunda detrás de cada cuerpo. Pero ¿estamos realmente preparados para hablar del peso? ¿cómo nos hace sentir que nos pregunten por ello?

CUANDO HABLAMOS DE PESO LAS PALABRAS PUEDEN INDUCIR AL CAMBIO, PERO TAMBIÉN PUEDEN HERIR. PEDIR PERMISO PARA HABLAR DE ELLO ES MÁS QUE UNA FORMALIDAD, ES UN ACTO DE RESPETO Y EMPATÍA HACIA LA PERSONA QUE TENEMOS DELANTE

Cuando hablamos de peso las palabras pueden inducir al cambio, pero también pueden herir. Pedir permiso para hablar de ello es más que una formalidad, es un acto de respeto y empatía hacia la persona que tenemos delante.

Para poder empezar con este cambio de hábitos es imprescindible crear un ambiente de confianza y respeto mutuo entre las personas implicadas. Lo que promueve esta toma de decisiones compartida. Desafortunadamente, a día de hoy todavía hay muchas falsas creencias y mitos alrededor del peso corporal, que inducen a prejuicios y un trato de estigmatización frecuente. En algunos casos, sin ser conscientes, los profesionales de la salud pueden llegar a utilizar un lenguaje culpabilizador. Lo cual genera que muchos pacientes eviten el tratamiento y/o seguimiento de la patología.

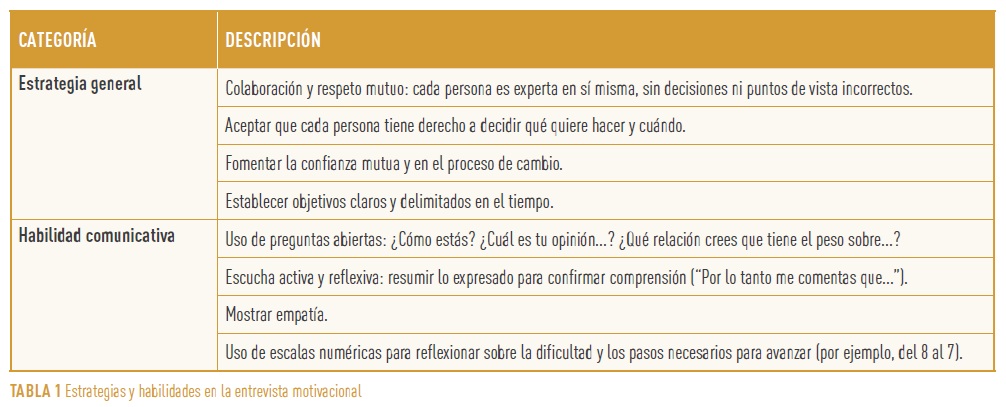

Para poder desarrollar esta práctica de forma efectiva debemos tener en cuenta ciertas habilidades y estrategias clave, que se exponen en la tabla 1.

En esta metodología los profesionales pasan a ser acompañantes y no figuras autoritarias marcando una trayectoria a seguir.

Aunque el peso es una medida de evaluación clásica y puede ser útil en algunos casos, no se debe centralizar todo el abordaje en él. Lo ideal es tener una visión de mejora del bienestar general evitando el pesocentrismo y promoviendo el estilo de vida saludable.

Debemos tener presente que el peso en la báscula carece de información cien por cien veraz. Puede haber oscilaciones en el valor del peso que no necesariamente reflejen si hay disminución o no de masa grasa.

Un ejemplo fácil para entender de qué estamos hablando seria si solo nos fijáramos en el peso de un culturista. El peso total sería muy elevado pero el porcentaje de masa grasa es mínimo.

Para tener valores que nos ayuden a entender las variaciones del peso y composición corporal lo ideal sería combinarlo con mediciones antropométricas. Ejemplos de ello serían la medición del perímetro abdominal, la plicometría o el uso de la bioimpedancia. Tratarlo así puede mejorar la relación con el peso, lo que puede reducir la ansiedad y el estigma relacionado, así como aumentar la motivación intrínseca para el cambio de hábitos.

CONCLUSIONES

En pocas palabras, hablar sobre el peso corporal es un tema complejo que no solo aborda aspectos físicos sino también emocionales. Es importante tener esto en cuenta y mantener una actitud de respeto y empatía que ayude a mejorar la adherencia al tratamiento y seguimiento de la diabetes, lo cual es clave para mejorar las comorbilidades de dicha patología.

Implementar la entrevista motivacional como herramienta principal no solo va a mejorar la relación entre profesional y paciente, sino que también va a hacer de ello un proceso agradable.

Y es que al final, las palabras pueden ser más pesadas que el propio cuerpo.

Bibliografía

- American DiabetesAssociation Professional PracticeCommittee. 5. Facilitatingpositivehealthbehaviorsandwell-being to improvehealthoutcomes: Standards of care in diabetes-2025. DiabetesCare [Internet]. 2025;48(Supplement_1):S86–127. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2337/dc25-S005

- Gorgojo Martínez JJ. Med Clin (Barc) [Internet]. 2016;147 Suppl 1:8–16. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0025-7753(17)30619-X

- WorldObesityFederation, WorldObesity Atlas 2023. https://data.worldobesity.org/publications/?cat=19

- Rivera Mercado S, VilloutaCassinelli MF, IlabacaGrez A. Entrevista motivacional: ¿cuál es suefectividad en problemasprevalentes de la atenciónprimaria? AtenPrimaria [Internet]. 2008 [citado el 16 de abril de 2025];40(5):257–61. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-entrevista-motivacional-cual-es-su-13120020

- Cebrián Cuenca AM, Escalada J. Prevalence of obesity and diabetes in Spain. Evolution in thelast 10 years. Aten Primaria [Internet]. 2025;57(3):102992. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2024.102992