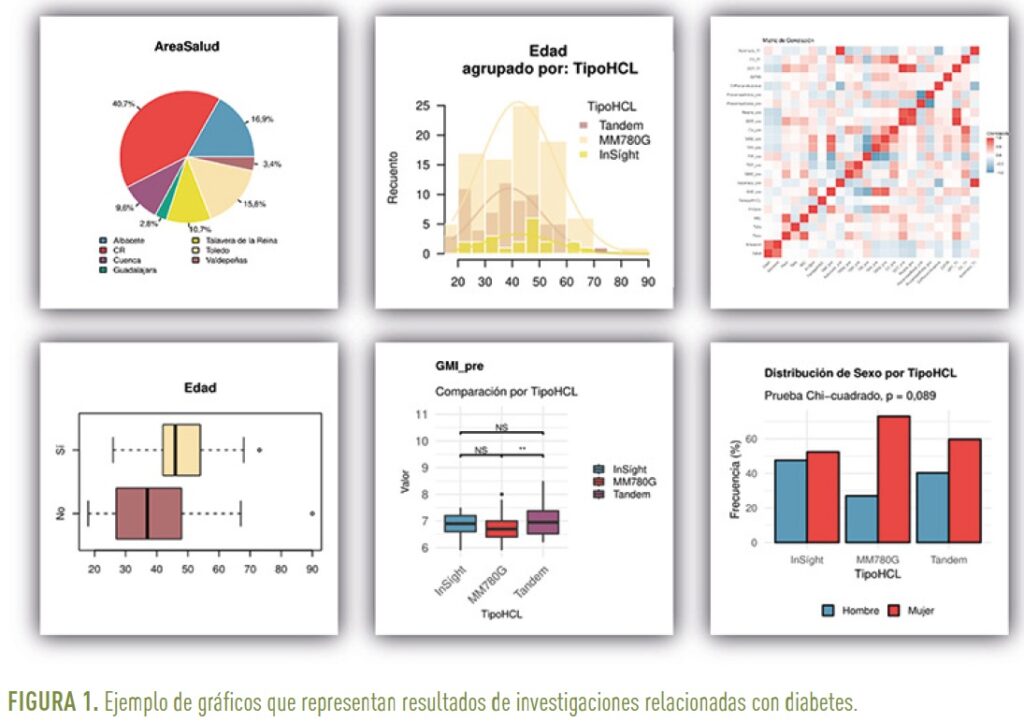

Imagina que cada persona con diabetes es un universo único: con sus genes, su día a día, sus hábitos y su respuesta al tratamiento. ¿Cómo podemos encontrar patrones comunes en esta inmensa diversidad para avanzar en el cuidado de la enfermedad? La respuesta está en la investigación, y en el caso que nos atañe, en el análisis estadístico.

La estadística no es solo una colección de números y gráficos; es la ciencia de extraer significado de los datos. Es la herramienta que permite a los investigadores transformar las observaciones de miles de pacientes en conocimiento aplicable de manera objetiva. Cuando el médico elige un fármaco en lugar de otro, cuando se decide invertir en una campaña de detección precoz o cuando se establece un nuevo objetivo de hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), detrás de todas estas decisiones hay un robusto análisis estadístico que las respalda. En su conjunto, supone una compleja red de investigación que pasa inadvertida a los ojos del paciente, en ocasiones a los del propio médico, y habitualmente a los de los gestores y políticos que toman importantes decisiones sobre salud pública.

LA ESTADÍSTICA NO ES SOLO UNA COLECCIÓN DE NÚMEROS Y GRÁFICOS; ES LA CIENCIA DE EXTRAER SIGNIFICADO DE LOS DATOS

Para la persona con diabetes, entender los principios básicos de esta disciplina puede suponer un acto de empoderamiento. Dejar de ser un mero receptor pasivo de información y convertirse en un agente activo, crítico, capaz de comprender el porqué de las recomendaciones, de evaluar la credibilidad de un nuevo estudio que aparece en las noticias y de participar en su propio cuidado con una mirada más crítica e informada.

Para el profesional sanitario, la estadística representa mucho más que una herramienta técnica: es el puente entre la evidencia científica y la práctica clínica. En un entorno donde cada decisión puede tener un impacto directo en la calidad de vida del paciente, comprender los fundamentos estadísticos permite al profesional interpretar con rigor los estudios publicados, distinguir entre resultados relevantes y ruido metodológico, y aplicar tratamientos basados en datos sólidos y no en intuiciones. Además, el conocimiento estadístico facilita una comunicación más transparente con el paciente, ayudándole a entender los beneficios y riesgos de cada intervención desde una perspectiva cuantitativa y realista.

Para los gestores y responsables políticos, la estadística debería ser la brújula que orienta las decisiones estratégicas en salud pública. Desde la asignación de recursos hasta el diseño de programas de prevención, cada acción debería estar respaldada por datos que reflejen las necesidades reales de la población. Ignorar la evidencia estadística puede traducirse en políticas ineficaces, inversiones mal dirigidas o inequidades en el acceso a la atención. Por el contrario, cuando se utiliza correctamente, la estadística permite priorizar intervenciones con mayor impacto, anticipar tendencias epidemiológicas y evaluar el rendimiento de los sistemas sanitarios con criterios objetivos. En definitiva, es una herramienta de justicia y eficiencia que, bien aplicada, mejora la vida de miles de personas.

PARA LA PERSONA CON DIABETES, ENTENDER LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESTA DISCIPLINA PUEDE SUPONER UN ACTO DE EMPODERAMIENTO. DEJAR DE SER UN MERO RECEPTOR PASIVO DE INFORMACIÓN Y CONVERTIRSE EN UN AGENTE ACTIVO

Pero, ¿qué puede aportar la estadística a la investigación en diabetes? Estos aportes suponen un pilar invisible sobre el que se construye el manejo moderno de la diabetes. Por ejemplo, la identificación de factores de riesgo: gracias a estudios epidemiológicos clásicos (como el famoso estudio Framingham o el Diabetes Control and Complications Trial para diabetes tipo 1, la estadística ha permitido cuantificar el riesgo (1, 2). Sabemos que la edad, el historial familiar, la obesidad, la hipertensión y el sedentarismo no son solo conceptos aislados, sino factores con una influencia específica y medible en la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 o sus complicaciones.

Otro aporte es la evaluación de tratamientos: ¿cómo sabemos si un nuevo medicamento o insulina es eficaz y seguro? Los ensayos clínicos aleatorizados son el estándar de oro. La estadística compara los resultados entre el grupo que recibe el tratamiento y el grupo de control (que recibe un placebo o el tratamiento estándar), determinando si las diferencias observadas son reales o fruto del azar. Esto aplica también a la evaluación de dietas, dispositivos (como bombas de insulina o sensores de glucosa) o incluso intervenciones educativas.

La estadística, nos facilita la predicción de complicaciones: mediante modelos estadísticos, se pueden predecir los riesgos individuales de desarrollar retinopatía, nefropatía, neuropatía o enfermedad cardiovascular. Estas herramientas, que combinan valores de HbA1c, presión arterial, colesterol y años de evolución de la diabetes, ayudan a médicos y pacientes a tomar medidas preventivas de forma más intensiva y anticipada.

Por mencionar un último aporte, juega un papel fundamental en el diseño de políticas públicas. Los datos sobre prevalencia (casos totales en una población) e incidencia (nuevos casos por año) son cruciales para que los sistemas de salud planifiquen recursos, destinen fondos a programas de prevención y diseñen campañas de salud pública dirigidas a los grupos de mayor riesgo.

La teoría cobra vida con ejemplos concretos que han transformado la práctica clínica de nuestros días:

- El estudio United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS): este monumental estudio, basado en el seguimiento de miles de pacientes durante años, demostró estadísticamente que un control intensivo de la glucosa en sangre reduce significativamente las complicaciones microvasculares (ojos, riñones, nervios) en la diabetes tipo 2. Cambió para siempre el objetivo de tratamiento (3).

- Revelando desigualdades: los análisis estadísticos han puesto de manifiesto disparidades preocupantes. Muestran, por ejemplo, cómo el acceso a tecnologías como los sistemas de monitorización continua de glucosa o a los medicamentos más novedosos es desigual según el nivel socioeconómico, la etnia o la ubicación geográfica, proporcionando datos para abogar por una mayor equidad (4,5).

- Personalización de terapias: la estadística ayuda a identificar «subgrupos» de pacientes. Por ejemplo, analizando grandes conjuntos de datos, se ha visto que no todos responden igual a la metformina o a los inhibidores de SGLT2 (6). Esto permite desplazar el foco hacia una medicina de precisión, donde el tratamiento se elige basándose en la probabilidad estadística de que funcione mejor para un perfil concreto de paciente.

Como paciente, la estadística ofrece herramientas prácticas para el día a día. Permite tomar decisiones informadas. Ante la propuesta de un nuevo tratamiento, cabe preguntarnos qué beneficios ha mostrado este tratamiento en los estudios o cuál es el riesgo de efectos secundarios. Esto nos sitúa en una posición de colaboración. Entender conceptos como «riesgo relativo» (cuánto reduce un tratamiento la probabilidad de un evento malo), ayuda a sopesar pros y contras. Además, ayuda a interpretar noticias: ¿Un titular dice «Nuevo fármaco reduce el riesgo de diabetes en un 50%»? Suena impresionante, pero hay que mirar el «riesgo absoluto». Si el riesgo de desarrollar diabetes en un grupo era del 2% y se reduce al 1%, el riesgo relativo se ha reducido a la mitad (50%), pero la diferencia real (riesgo absoluto) es de 1 punto porcentual. El contexto lo es todo. Por si fuera poco, permite llevar un seguimiento de la evolución: los datos propios son una mina de oro estadística. Las apps y plataformas que analizan las lecturas del glucómetro o sensor generan informes con diferentes glucométricas: promedio glucosa, desviaciones estándar, coeficiente de variación y porcentajes de tiempo en diferentes rango (TIR). Estos no son números fríos; son un reflejo estadístico de control glucémico que permite ver tendencias y el impacto de factores como la comida, el ejercicio o el estrés.

Para los médicos, enfermeras y educadores, la estadística puede suponer una compañera indispensable en la práctica clínica, pues permite aplicar la evidencia. La medicina basada en la evidencia es, en esencia, estadística aplicada. Implica interpretar correctamente los resultados de los estudios (intervalos de confianza, el número necesario a tratar) y valorar si son aplicables al paciente individual que se tiene delante, considerando sus comorbilidades y contexto. También ayuda a evitar sesgos. Un profesional formado en pensamiento estadístico es menos susceptible a sesgos cognitivos. Por ejemplo, recordará que una correlación (dos cosas que ocurren juntas) no implica causalidad (que una cause la otra). Esto es crucial para no sacar conclusiones erróneas de observaciones clínicas aisladas. Además, favorece una comunicación clara. Traducir los hallazgos estadísticos a un lenguaje comprensible para el paciente es una habilidad clave. En lugar de decir «el fármaco X mostró una reducción del hazard ratio del 22%», se puede explicar: «De cada 100 personas que toman este medicamento, aproximadamente 5 evitarán un problema renal grave en los próximos 5 años, comparado con quienes no lo toman». Esto facilita una toma de decisiones compartida.

El futuro de la investigación en diabetes es digital y está impulsado por la estadística avanzada. El diagnóstico precoz y la predicción juegan un papel fundamental. Los algoritmos de machine learning (aprendizaje automático) pueden analizar millones de datos de historiales electrónicos para identificar patrones sutiles que predicen quién desarrollará diabetes o una complicación con años de antelación. La medicina hiperpersonalizada supone la integración de datos genómicos, de wearables (dispositivos ponibles o vestibles) y de estilo de vida permitirá crear «gemelos digitales» para simular y predecir la respuesta individual a tratamientos, ajustando las terapias en tiempo real. Y por supuesto, todo este avance conlleva grandes desafíos. Garantizar la privacidad de los datos de los pacientes, evitar los sesgos algorítmicos (que un algoritmo funcione peor para ciertos grupos étnicos si los datos de entrenamiento no eran diversos) y asegurar que estas tecnologías no amplíen las brechas de equidad en el acceso a la salud, son algunos de los retos a afrontar.

La estadística en la diabetes es mucho más que matemáticas. Es el mapa que guía la intervención clínica, la lente que enfoca las políticas sanitarias y el traductor que da sentido a la abrumadora cantidad de información generada cada día. Cada número representa una historia. Cada análisis estadístico, una oportunidad de mejorar una vida. Detrás de un porcentaje de reducción de riesgo hay miles de personas que evitarán la ceguera, la diálisis o el infarto. Detrás de un gráfico de tiempo en rango, hay un paciente que ha logrado estabilizar sus niveles con esfuerzo y dedicación.

Invito tanto a pacientes como a profesionales a abrazar esta disciplina no como algo frío o lejano, sino como una poderosa herramienta de cambio y esperanza. Al entender el lenguaje de los datos, todos nos convertimos en parte activa de una comunidad que, informada y unida, sigue escribiendo la historia de la victoria sobre la diabetes.

Conclusiones

- La estadística transforma datos en decisiones, empoderando a pacientes, guiando a los médicos y orientando políticas públicas para un manejo más efectivo de la diabetes.

- Los análisis estadísticos en diabetes representan historias de vida y son la herramienta clave para personalizar tratamientos y prevenir complicaciones.

- Adoptar el lenguaje de los datos nos permite a todos participar activamente en la construcción de un futuro con mejor calidad de vida para las personas con diabetes.

Bibliografía

- Dawber TR, Meadors GF, Moore FE. Epidemiological approaches to heart disease: the Framingham Study. Am J Public Health Nations Health. marzo de 1951;41(3):279-81.

- Diabetes Control and Complications Trial Research Group, Nathan DM, Genuth S, Lachin J, Cleary P, Crofford O, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 30 de septiembre de 1993;329(14):977-86.

- Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet Lond Engl. 12 de septiembre de 1998;352(9131):837-53.

- Guisado-Barral B, Chacón-Vargas KA, Andrés-Rodríguez NF, Fornos-Pérez JA, Mera-Gallego R, Busto-Domínguez I, et al. Dispositivos de monitorización continua de glucosa en mayores de 65 años: revisión bibliográfica. Farm Comunitarios. 16(3):29-42.

- Lopes ROP, Chagas SR, Gomes E da S, Barbosa JC de A, Silva ÍR, Brandão MAG. Benchmarking mobile applications for the health of people with Diabetes Mellitus *. Rev Lat Am Enfermagem. 32:e4221.

- Gurgle HE, White K, McAdam-Marx C. SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists as second-line therapy in type 2 diabetes: patient selection and perspectives. Vasc Health Risk Manag. 2016;12:239-49.