La migración es un fenómeno en constante crecimiento que refleja las desigualdades sociales, económicas y de salud en distintas regiones del mundo. Se estima que en 2024 existen aproximadamente 281 millones de personas migrantes, lo que representa el 3.6% de la población mundial. De ellas, 135 millones son mujeres (3.5% de la población femenina global) y 146 millones son hombres (3.7% de la población masculina) (1). Europa se ha convertido en el principal destino de personas migrantes, con 87 millones (30.9%), seguida por Asia (30.5%), América del Norte (20.9%) y África (9%). Entre los principales países receptores se encuentran Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita, Rusia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia y España. Por otro lado, India, México, Rusia, China, Siria, Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Filipinas y Afganistán son los mayores países de origen. En el caso de América Latina y el Caribe, la migración se ha duplicado en los últimos 15 años, pasando de 7 a 15 millones de personas, destacando el corredor migratorio México–Estados Unidos, el más grande del mundo, con cerca de 11 millones de personas (1). En 2025 y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, a España principalmente migran personas de Colombia, Venezuela y Marruecos.

Estos datos no son solo cifras, detrás de cada número hay personas; historias, cuerpos y experiencias. Hay mujeres que migran en busca de mejores oportunidades para ellas y sus familias, que enfrentan sistemas de salud desconocidos, muchas veces inaccesibles o que ignoran sus necesidades culturales y de género. Comprender el contexto de la migración desde una mirada humana con enfoque de género, es crucial para abordar las inequidades en salud que atraviesan las mujeres migrantes, particularmente cuando viven con condiciones crónicas como la diabetes.

La prevalencia de diabetes es mayor entre las mujeres migrantes, con variaciones significativas según la etnia y el tiempo de residencia en el país de acogida (2). El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) es significativamente mayor en las mujeres de regiones, como el sur de Asia, África subsahariana y América Latina y el Caribe, especialmente aquellas con antecedentes de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) (3). Este riesgo aumentado persiste independientemente de la duración de residencia en el país a donde llegan. Los resultados del embarazo entre las mujeres con diabetes que migran también muestran tasas más altas de complicaciones, incluyendo el parto prematuro, la preeclampsia y las cesáreas, en comparación con la población no migrante (4). La Asociación Americana de Diabetes (ADA) destaca que entre la población trabajadora agrícola y de temporada que migra, un segmento significativo enfrenta numerosas barreras para el manejo adecuado de la diabetes, incluyendo costos, diferencias culturales, idioma, la alfabetización, problemas de transporte y distancias geográficas. Estas barreras pueden derivar en complicaciones graves debido a interrupciones en la atención médica y a la limitación de recursos como medicamentos y educación adaptada a su contexto cultural (5). Aunque este dato faltaría por segregarlo entre cómo lo viven mujeres y hombres.

COMPRENDER EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN DESDE UNA MIRADA HUMANA CON ENFOQUE DE GÉNERO, ES CRUCIAL PARA ABORDAR LAS INEQUIDADES EN SALUD QUE ATRAVIESAN LAS MUJERES MIGRANTES, PARTICULARMENTE CUANDO VIVEN CON CONDICIONES CRÓNICAS COMO LA DIABETES

Mujeres migrantes con diabetes y profesionales de salud

Las personas migramos dentro o fuera del país de origen por motivos laborales, familiares, académicos o ante situaciones difíciles como conflictos o desastres. Para muchas mujeres migrantes, este proceso implica desafíos adicionales: idioma, acceso limitado a servicios, estigmas, normas de género restrictivas y falta de información culturalmente adaptada. Abordar los determinantes sociales de la salud como el nivel socioeconómico, la vivienda y la seguridad alimentaria, que influyen en el manejo de la diabetes es esencial durante la práctica clínica. La calidad de la relación entre profesionales de la salud y personas migrantes, en este caso las mujeres, es crucial. Si la atención se percibe como deficiente, disminuye la probabilidad de que adopten prácticas de autocuidado, especialmente en condiciones como la diabetes (6). Como profesionales, tenemos la responsabilidad de no excluir a nadie por su origen, lengua, color de piel, o creencias. Así como tener en cuenta que es importante evitar los prejuicios y estereotipos de quien migra, porque cada persona es distinta. Adaptar nuestro entorno de atención sanitaria para atender a las mujeres, es clave para ofrecer una atención empática, respetuosa y sensible al género y a la diversidad cultural. Asimismo, es vital realizar las derivaciones oportunas a trabajadoras y trabajadores sociales, asociaciones y recursos comunitarios que pueden ayudar a mitigar estas barreras (5).

ABORDAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD COMO EL NIVEL SOCIOECONÓMICO, LA VIVIENDA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, QUE INFLUYEN EN EL MANEJO DE LA DIABETES ES ESENCIAL DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA

Desafíos, propuestas y estrategias

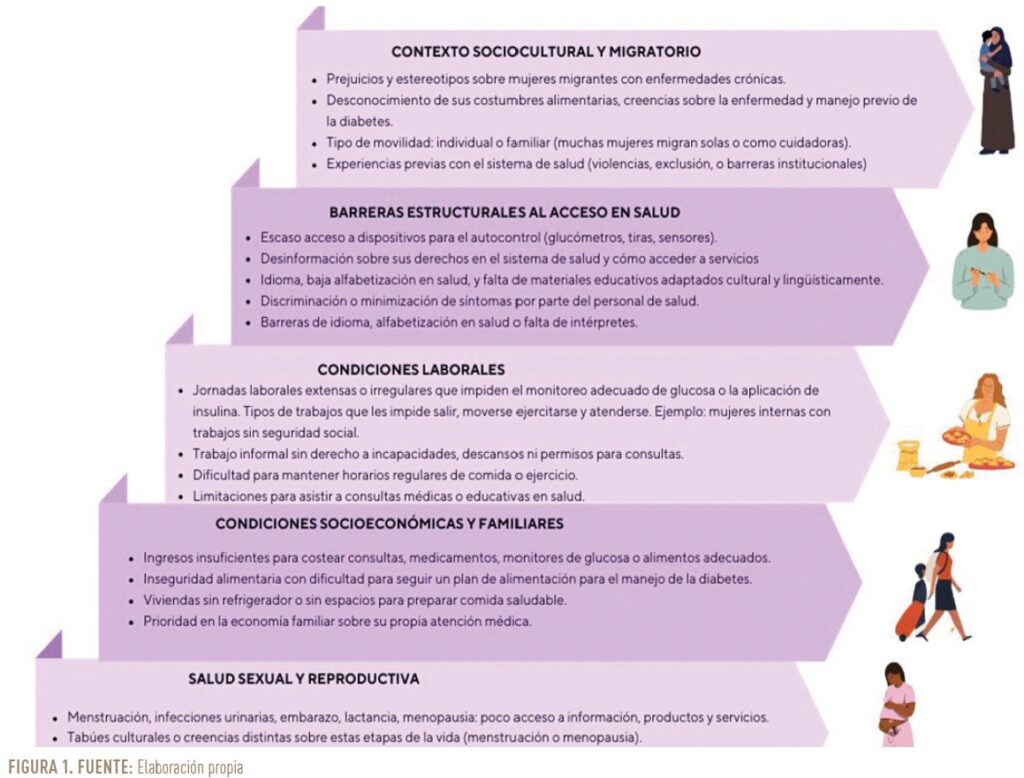

Las mujeres migrantes que viven con diabetes enfrentan múltiples barreras que van más allá del manejo glucémico. Estos desafíos son el resultado de una combinación de factores sociales, económicos, laborales, estructurales y de salud reproductiva, que interactúan entre sí y afectan su capacidad para acceder a una atención continua, culturalmente sensible, empática y centrada en sus necesidades. Reconocer estas dimensiones es clave para diseñar intervenciones integrales y con perspectiva de género que garanticen una atención más equitativa y efectiva. En la Figura 1 presentamos los principales desafíos relacionados con aspectos de sexo y de género en las mujeres que han migrado y que conviven con diabetes.

Para mejorar la atención de la diabetes en mujeres migrantes que enfrentan barreras lingüísticas, sociales, económicas y culturales, se pueden implementar varias estrategias:

- Atención y abordaje lingüísticamente apropiado: los sistemas de salud deberían desarrollar y ofrecer programas educativos y materiales en idiomas comprensibles para la persona. Asimismo, se recomienda proporcionar asistencia lingüística sin costo. La American Diabetes Association (ADA) enfatiza en evitar el uso de intérpretes no capacitados, incluidos familiares, para prevenir confusiones en la información que se brinda (5, 7).

- Programas educativos de diabetes adaptados culturalmente: la ADA recomienda que la educación en autogestión de la diabetes sea culturalmente adecuada y responda a las preferencias, necesidades y valores individuales (5, 7), por ejemplo: elaborar listados individuales con el contaje de hidratos de carbono de otros patrones alimentarios (Latinoamericanos, África subsahariana, Asía y Europa del Este) de esta forma se podría mejorar la adherencia al tratamiento de diabetes.

- Apoyo entre pares: las intervenciones lideradas por pares pueden reducir la brecha en la atención al proporcionar educación y apoyo culturalmente adaptadas. Este enfoque ha demostrado ser eficaz en la mejora de los resultados de la diabetes en diversas comunidades migrantes (8). Las intervenciones por medio de estos grupos pueden empoderar y dar seguridad a las personas que se acercan a estos espacios de información para afrontar su estado migratorio, aunado a la generación de recursos de apoyo en diferentes idiomas.

- Tecnologías de telemedicina y mHealth: estas tecnologías pueden proporcionar atención continua y educación adaptada a las necesidades culturales y lingüísticas de la población, teniendo acceso a revisiones y atención sin necesidad de movilizarse (5). Como profesionales usar estas tecnologías nos pueden dar acceso a información visual de los platos tradicionales de cada familia para favorecer la comprensión de las gráficas de glucosa y el contaje de hidratos de carbono.

- Relación entre profesional de la salud y mujer con diabetes: es esencial que la relación sea empática con su situación migratoria para motivar la adherencia al tratamiento, es fundamental ser un espacio de confianza y seguridad para realmente apoyar el manejo de la diabetes en una mujer migrante.

CONCLUSIÓN

Las mujeres migrantes con diabetes requieren intervenciones específicas que aborden las barreras culturales, lingüísticas y socioeconómicas para mejorar sus resultados de salud y su manejo de la diabetes. El estatus migratorio impacta el acceso a la atención de la diabetes a través de una combinación de barreras y desafíos. Abordar estas barreras requiere intervenciones específicas que mejoren el acceso a la atención médica y ofrezcan cuidados cultural y lingüísticamente apropiados. Es importante que sigamos produciendo investigación para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres para trabajar en la equidad en salud, así como observar la interacción de género y de migración, pues esto incidirá en su abordaje. Identificar qué población migrante hay en cada unidad sanitaria para adaptar los programas educativos en diabetes.

Podemos, como profesionales, hacer el ejercicio de observar nuestros prejuicios con lo diferente o con aquello que no es como “lo nuestro” o “lo conocido”, y a partir de ahí ejercer nuestro servicio. Las mujeres que migran ya vienen con estigmas y juicios por haberse desplazado: “la mujer que ha dejado a su familia, la mujer que no está haciendo su rol de madre, la mujer mal vista por irse sola, etc.”. Nuestro trabajo es escuchar sin juicios, para fomentar una relación positiva con ellas.

Referencias

- International Organization for Migration. World Migration Report 2024. Stylus Publishing, LLC; 2024. 492 p.

- Shah SM, Ali R, Loney T, Aziz F, ElBarazi I, Al Dhaheri S, et al. Prevalence of Diabetes among Migrant Women and Duration of Residence in the United Arab Emirates: A Cross Sectional Study. PLoS One. 2017 Jan 18;12(1):e0169949.

- Ho JSS, Read SH, Giannakeas V, Sarma S, Berger H, Feig DS, et al. The association between immigration status and the development of type 2 diabetes in women with a prior diagnosis of gestational diabetes: A population-based study. Diabet Med. 2023 Aug;40(8):e15128.

- Vangen S, Stoltenberg C, Holan S, Moe N, Magnus P, Harris JR, et al. Outcome of pregnancy among immigrant women with diabetes. Diabetes Care. 2003 Feb;26(2):327–32.

- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 1. Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(Supplement_1):S14–26.

- Hyman I, Shakya Y, Jembere N, Gucciardi E, Vissandjée B. Provider- and patient-related determinants of diabetes self-management among recent immigrants: Implications for systemic change. Can Fam Physician. 2017 Feb;63(2):e137–44.

- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 3. Prevention or Delay of Diabetes and Associated Comorbidities: Standards of Care in Diabetes-2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(Supplement_1):S50–8.

- Torres HA, Schmidt VA. Maximizing diabetes education efforts in vulnerable populations – newer delivery concepts. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2022 Feb 1;29(1):23–8.